热带海洋学报 ›› 2025, Vol. 44 ›› Issue (5): 125-139.doi: 10.11978/2025005CSTR: 32234.14.2025005

华南大陆南缘南雄盆地古近系顶面地层剥蚀特征及其大地构造意义

赵鹏1,2( ), 施小斌1(

), 施小斌1( ), 刘璐3, 谌永强1, 任自强1

), 刘璐3, 谌永强1, 任自强1

- 1.中国科学院边缘海与大洋地质重点实验室(中国科学院南海海洋研究所), 广东 广州 511458

2.中国科学院大学, 北京 100049

3.中国石油大学(北京)地球科学学院, 北京 102249

-

收稿日期:2025-01-05修回日期:2025-02-13出版日期:2025-09-10发布日期:2025-10-14 -

通讯作者:施小斌 -

作者简介:赵鹏(1994—), 男, 四川省万源市人, 博士研究生, 主要从事地热地质与盆地分析。email: zhaopeng@scsio.ac.cn

-

基金资助:国家自然科学基金项目(42276074); 国家自然科学基金项目(41776078); 国家自然科学基金项目(42076075)

Erosion characteristics of the Paleogene top strata in the Nanxiong Basin, southern margin of the South China Block and its tectonic significance

ZHAO Peng1,2( ), SHI Xiaobin1(

), SHI Xiaobin1( ), LIU Lu3, SHEN Yongqiang1, REN Ziqiang1

), LIU Lu3, SHEN Yongqiang1, REN Ziqiang1

- 1. Laboratory of Ocean and Marginal Sea Geology (South China Sea Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences), Guangzhou 511458, China

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

3. College of Geosciences, China University of Petroleum, Beijing 102249, China

-

Received:2025-01-05Revised:2025-02-13Online:2025-09-10Published:2025-10-14 -

Contact:SHI Xiaobin -

Supported by:National Natural Science Foundation of China(42276074); National Natural Science Foundation of China(41776078); National Natural Science Foundation of China(42076075)

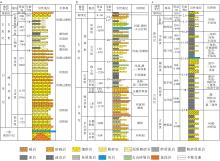

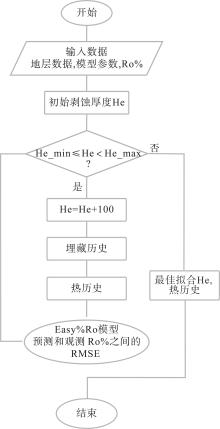

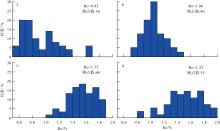

摘要: 华南大陆南缘沿海广泛分布的新生代沉积盆地普遍发育古近系与第四系之间不整合面, 不整合面剥蚀量恢复可为重建华南大陆南缘完整的新生代构造演化历史提供重要依据。文章聚焦南雄盆地, 利用古温标镜质体反射率方法对盆地古城村组(顶界面年龄约56Ma)与上覆第四系之间不整合面的剥蚀量进行恢复, 并结合盆地周缘低温热年代学信息对隆升剥蚀的开始时间进行约束。结果显示, 南雄盆地古近系顶面剥蚀量约(2700±300)m, 隆升剥蚀的开始时间约为早渐新世, 并且一直持续到第四纪早期。分析表明, 南雄盆地古城村组沉积时期, 盆地断陷发育过程并未衰减, 而是持续到了早渐新世; 随后构造环境由伸展过渡为挤压, 盆地开始隆升剥蚀, 直至第四纪早期, 强烈的剥蚀作用使得盆地丢失了古新世末—早渐新世期间的断陷沉积记录。华南大陆南缘晚古近纪以来普遍的隆升剥蚀过程受印度−欧亚板块碰撞引起的东南挤压和太平洋板块向欧亚大陆下方俯冲影响, 隆升幅度具有从内陆往沿海地区逐渐减弱的趋势, 造成沿海隆升和近海沉降的差异演化现象。

中图分类号:

- P736.121

引用本文

赵鹏, 施小斌, 刘璐, 谌永强, 任自强. 华南大陆南缘南雄盆地古近系顶面地层剥蚀特征及其大地构造意义[J]. 热带海洋学报, 2025, 44(5): 125-139.

ZHAO Peng, SHI Xiaobin, LIU Lu, SHEN Yongqiang, REN Ziqiang. Erosion characteristics of the Paleogene top strata in the Nanxiong Basin, southern margin of the South China Block and its tectonic significance[J]. Journal of Tropical Oceanography, 2025, 44(5): 125-139.

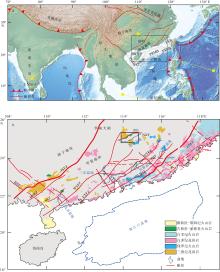

图1

东亚主要构造要素(a)及华南大陆南缘构造特征(b) 图a中黄色箭头表示目前不同板块的大致运动情况(Simons et al, 2007)。BBWB表示北部湾盆地, PRMB表示珠江口盆地, QDNB表示琼东南盆地, TXB表示台西盆地, TXNB表示台西南盆地, YGHB表示莺歌海盆地。图b海岸线(黑色实线)基于中国地质调查局广州海洋地质调查局编制出版的南海晕渲地形图制作, 审图号为JS(2015)02-107, 底图无修改。断层位置数据来自 https://github.com/gmt-china/china-geospatial-data/releases, BHFZ表示北流−合浦断裂带, BHF表示百色−合浦断裂, EXFZ表示恩平−新丰断裂带, JSFZ表示江山−绍兴断裂带, NXF表示南雄断裂, WSFZ表示吴川−四会断裂带, XLF表示信宜−廉江断裂, ZBF表示紫金−博罗断裂, ZDFZ表示政和−大埔断裂带, HYFZ表示河源断裂带, LHSF表示莲花山断裂。XX'表示磷灰石裂变径迹研究的剖面位置"

表1

热年代学数据及剥蚀量估算结果"

| 编号 | 岩性 | 结晶年龄 | 东经 | 北纬 | 高程/m | 磷灰石裂变径迹 | 29Ma以来剥蚀量/m | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 年龄/Ma | 误差(±1δ)/Ma | 剥蚀量范围 | 根据最佳热史 | ||||||

| Nx1a | 花岗岩 | 中侏罗世 | 114°15′00″ | 25°12′46.8″ | 198 | 40 | 3 | (640, 1920) | 1120 |

| Nx3a | 花岗岩 | 中侏罗世 | 114°15′21.6″ | 25°13′12″ | 221 | 37 | 2 | (1560, 2800) | 2360 |

| 04GD43 c | 花岗岩 | 晚三叠世 | 114°02′20.4″ | 25°23′13.2″ | 486 | 37 | 3 | — | 2260 |

| 12GH22-1c | 砂岩 | 早侏罗世 | 113°31′26.4″ | 25°00′7.2″ | 191 | 38 | 10 | (440, 1920) | 1280 |

| 11GG10-1b | 花岗岩 | 中−晚三叠世 | 114°23′56.4″ | 24°53′42″ | 385 | 51 | 3 | (720, 2240) | 1440 |

| 10GDDX32-1b | 砂岩 | 早侏罗世 | 114°28′48″ | 24°07′19.2″ | 122 | 42 | 5 | (1000, 2480) | 1920 |

| 12GH14b | 花岗岩 | 晚奥陶−早志留世 | 114°55′8.4″ | 24°27′14.4″ | 162 | 53 | 3 | (40, 600) | 520 |

| Hz1a | 花岗岩 | 早白垩世 | 114°56′06″ | 22°49′51.6″ | 109 | 61 | 4 | (1040, 1280) | 1240 |

| Hz3a | 花岗岩 | 早白垩世 | 114°58′30″ | 22°50′20.4″ | 149 | 60 | 3 | (1120, 1400) | 1240 |

表2

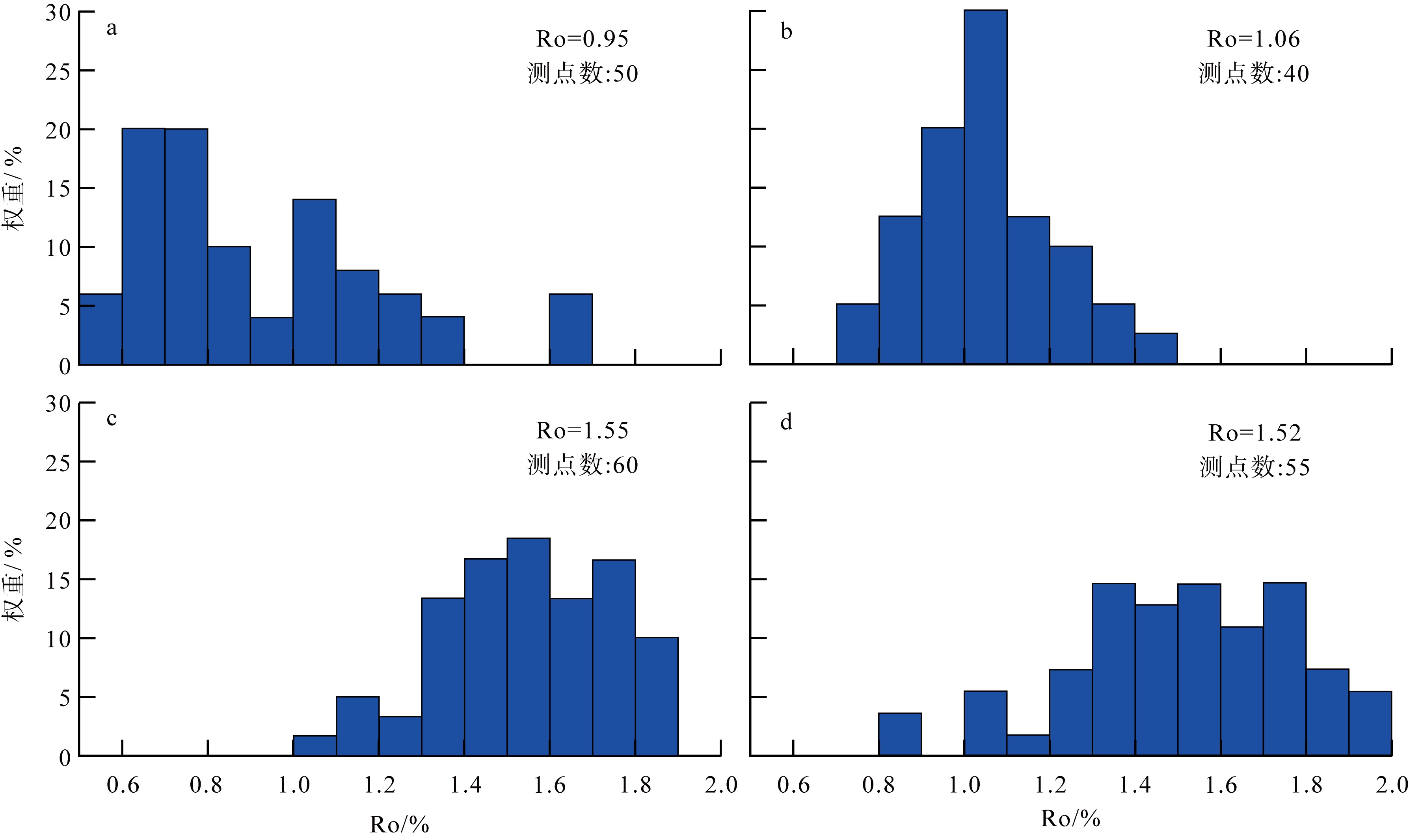

南雄盆地镜质体反射率数据"

| 编号 | 经度 | 纬度 | 深度/m | Ro/% |

|---|---|---|---|---|

| NXR1 | 114°14′17.9″E | 25°8′35.1″N | 500 | 0.95 |

| NXR2 | 114°14′18.8″E | 25°8′37.3″N | 550 | 1.06 |

| NXR3 | 114°14′13.2″E | 25°8′23.7″N | 590 | 1.55 |

| NXR4 | 114°14′30″E | 25°8′39″N | 600 | 1.52 |

| NXR5 | 114°14′29.6″E | 25°8′37.2″N | 630 | 1.51 |

| NXR6 | 114°14′30.1″E | 25°8′36.7″N | 650 | 1.10 |

| NXR7 | 114°29′56.1″E | 25°17′9.6″N | 950 | 1.33 |

| NXR8 | 114°14′32.3″E | 25°8′33.4″N | 1050 | 1.39 |

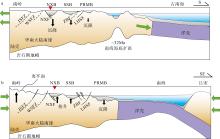

图9

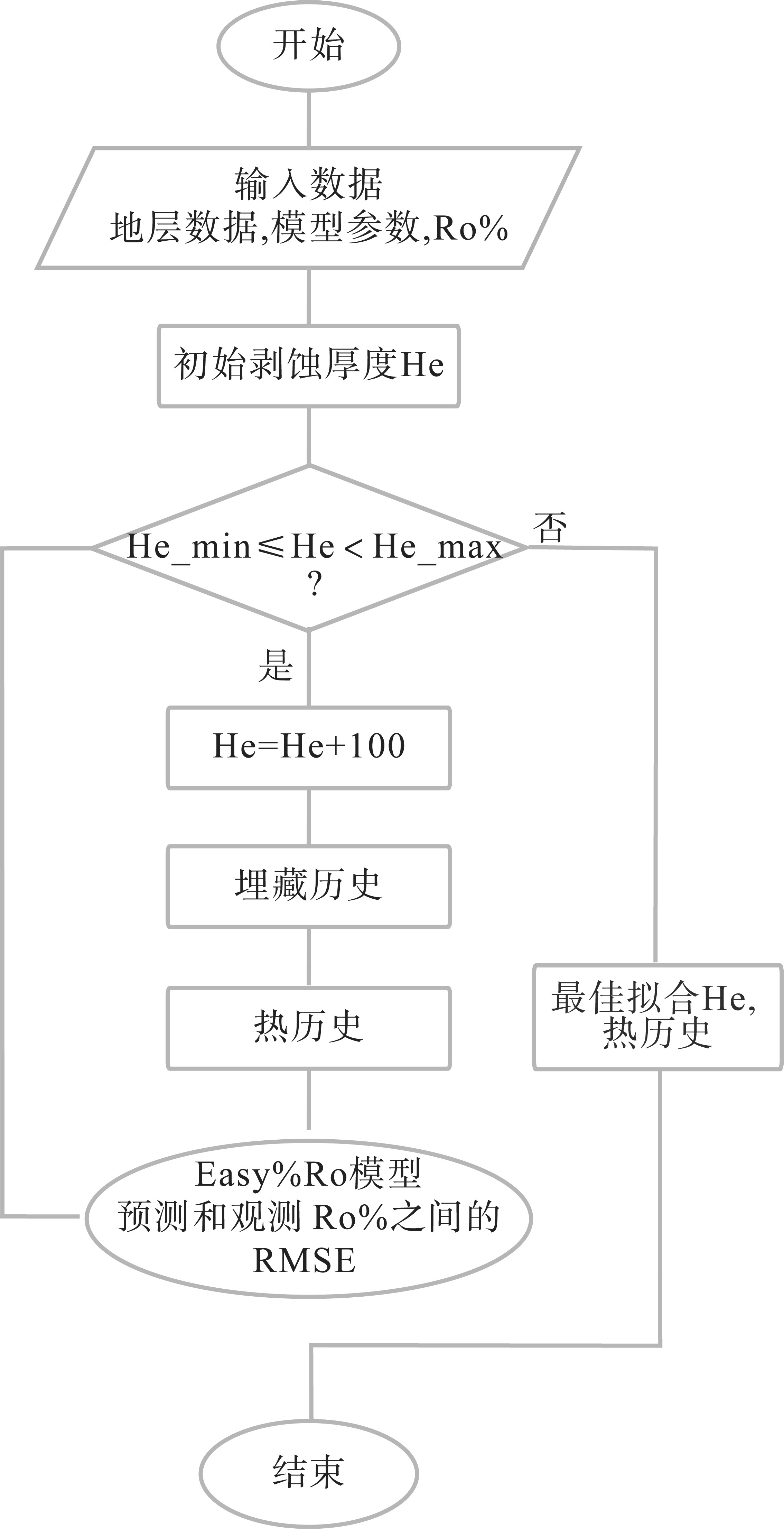

华南大陆南缘新生代演化示意图 图a显示古新世—早渐新世, 华南大陆南缘在太平洋板块NW向俯冲后撤及后续古南海向南俯冲作用下南雄盆地、三水盆地和珠江口盆地在张裂过程中发生沉降, 沉降中心从沿海逐渐向南往近海方向迁移。图b显示早渐新世—第四纪早期, 随着南海海底扩张, 印−澳板块、欧亚板块和太平洋板块的汇聚使得沿海区域发生抬升剥蚀, 近海区域如珠江口盆地等发生热沉降。图中JSFZ表示江山−绍兴断裂带, WSFZ表示吴川−四会断裂, NXF表示南雄断裂, ZBF表示紫金−博罗断裂, LHSF表示莲花山断裂。NXB为南雄盆地, SSB为三水盆地, PRMB为珠江口盆地。绿色箭头指示伸展或挤压方向, 黑色箭头指示沉降或抬升"

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|

| [1] |

陈盼盼, 2018. 三水盆地晚白垩世—始新世火山-沉积序列对南海北缘构造演化的响应[D]. 北京: 中国地质大学(北京).

|

|

|

|

| [2] |

邓平, 舒良树, 2012. 南岭东段中-新生代盆-山动力学及其铀成矿作用[M]. 北京: 地质出版社.

|

|

|

|

| [3] |

龚再升, 李思田, 谢泰俊, 等, 1997. 南海北部大陆边缘盆地分析与油气聚集[M]. 北京: 科学出版社.

|

|

|

|

| [4] |

广东省地质矿产局, 1988. 广东省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社.

|

|

GUANGDONG BUREAU OF GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES, 1988. Regional geology of Guangdong Province[M]. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese).

|

|

| [5] |

侯明才, 陈洪德, 田景春, 等, 2007. 广东三水盆地古近纪岩相古地理特征及演化[J]. 沉积与特提斯地质, 27(2): 37-44.

|

|

|

|

| [6] |

胡杰, 龙祖烈, 黄玉平, 等, 2021. 珠江口盆地白云凹陷新生代构造-热演化模拟[J]. 地球物理学报, 64(5): 1654-1665.

doi: 10.6038/cjg2021O0413 |

|

|

|

| [60] |

|

| [61] |

|

| [62] |

|

| [63] |

|

| [64] |

|

| [65] |

|

| [66] |

|

| [67] |

|

| [68] |

|

| [69] |

|

| [7] |

胡圣标, 何丽娟, 汪集旸, 2001. 中国大陆地区大地热流数据汇编(第三版)[J]. 地球物理学报, 44(5): 611-626.

|

|

|

|

| [8] |

贾承造, 何登发, 陆洁民, 2004. 中国喜马拉雅运动的期次及其动力学背景[J]. 石油与天然气地质, 25(2): 121-125, 169.

|

|

|

|

| [9] |

赖静, 祁家明, 陈军军, 等, 2020. 粤北青嶂山岩体江头矿区铀矿微区矿物学、年代学特征及其成矿动力背景制约[J]. 地质学报, 94(4): 1128-1142.

|

|

|

|

| [10] |

凌秋贤, 张显球, 林建南, 2005. 南雄盆地白垩纪—古近纪地层研究进展[J]. 地层学杂志, 29(S1): 596-601.

|

|

|

|

| [11] |

施小斌, 石红才, 杨小秋, 等, 2013. 江汉盆地当阳向斜区主要不整合面剥蚀厚度的中低温热年代学约束[J]. 地质学报, 87(8): 1076-1088.

|

|

|

|

| [12] |

舒良树, 2012. 华南构造演化的基本特征[J]. 地质通报, 31(7): 1035-1053.

|

|

|

|

| [13] |

舒良树, 邓平, 王彬, 等, 2004a. 南雄-诸广地区晚中生代盆山演化的岩石化学、运动学与年代学制约[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 34(1): 1-13.

|

|

|

|

| [14] |

舒良树, 周新民, 邓平, 等, 2004b. 中国东南部中、新生代盆地特征与构造演化[J]. 地质通报, 23(S2): 876-884.

|

|

|

|

| [15] |

王雨豪, 2017. 粤北南雄盆地构造演化及其对红层地貌发育的影响[D]. 石家庄: 河北地质大学.

|

|

|

|

| [16] |

谢小占, 2015. 粤北南雄盆地铀矿化特征及成矿规律分析[D]. 抚州: 东华理工大学.

|

|

|

|

| [17] |

闫义,

doi: 10.11978/2016018 |

|

doi: 10.11978/2016018 |

|

| [18] |

袁晓博, 2019. 三水盆地新生代岩浆记录与南海早期演化[D]. 北京: 中国地质大学(北京).

|

|

|

|

| [19] |

袁晓博, 方念乔, 2019. 三水盆地中渐新世火山记录的新建与南海扩张[J]. 地质通报, 38(4): 689-695.

|

|

|

|

| [20] |

张国伟, 郭安林, 王岳军, 等, 2013. 中国华南大陆构造与问题[J]. 中国科学: 地球科学, 43(10): 1553-1582.

|

|

|

|

| [21] |

张珂, 黄玉昆, 1995. 粤北地区夷平面的初步研究[J]. 热带地理, 15(4): 295-305.

|

|

|

|

| [22] |

张敏, 旷健, 肖志才, 等, 2021. 广东惠州燕山期以来地质构造演化: 对华南构造的新启示[J]. 地球科学, 46(1): 242-258.

|

|

|

|

| [23] |

张显球, 1999. 广东省白垩—第三纪盆地地质概况[J]. 广东地质, (3): 53-57.

|

|

|

|

| [24] |

张显球, 林建南, 李罡, 等, 2006. 南雄盆地大塘白垩系-古近系界线剖面研究[J]. 地层学杂志, 30(4): 327-340.

|

|

|

|

| [25] |

张显球, 张素君, 林小燕, 等, 2021. 南雄盆地的红层和古生物[M]. 北京: 华夏文艺出版社.

|

|

|

|

| [26] |

张显球, 张喜满, 侯明才, 等, 2013. 南雄盆地红层岩石地层划分[J]. 地层学杂志, 37(4): 441-451.

|

|

|

|

| [27] |

张岳桥, 董树文, 2019. 晚中生代东亚多板块汇聚与大陆构造体系的发展[J]. 地质力学学报, 25(5): 613-641.

|

|

|

|

| [28] |

张岳桥, 董树文, 李建华, 等, 2012. 华南中生代大地构造研究新进展[J]. 地球学报, 33(3): 257-279.

|

|

|

|

| [29] |

张族坤, 徐亚军, 刘强, 等, 2019. 华南东部白垩纪晚期—古近纪构造转换的沉积记录: 以粤北南雄盆地为例[J]. 大地构造与成矿学, 43(3): 575-589.

|

|

|

|

| [30] |

赵佳楠, 邱际玮, 崔永春, 等, 2022. 二长花岗岩与辉绿岩岩石地球化学、LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学特征及构造意义: 以粤北南雄盆地北缘南雄断裂带中部为例[J]. 东北石油大学学报, 46(6): 1-13, 145-146.

|

|

|

|

| [31] |

赵梦婷, 马明明, 何梅, 等, 2021. 南雄盆地白垩纪—古近纪(K-Pg)界线位置探讨: 来自火山活动及古气候演化的证据[J]. 中国科学: 地球科学, 51(5): 741-752.

|

|

|

|

| [32] |

赵中贤, 周蒂, 廖杰, 2009. 珠江口盆地第三纪古地理及沉积演化[J]. 热带海洋学报, 28 (6): 52-60.

doi: 10.11978/j.issn.1009-5470.2009.06.052 |

|

|

|

| [33] |

赵资奎, 叶捷, 王强, 2017. 南雄盆地白垩纪—古近纪交界恐龙灭绝和哺乳动物复苏[J]. 科学通报, 62(17): 1869-1881.

|

|

|

|

| [34] |

郑金云, 高阳东, 张向涛, 等, 2022. 珠江口盆地构造演化旋回及其新生代沉积环境变迁[J]. 地球科学, 47(7): 2374-2390.

|

|

|

|

| [35] |

周尚哲, 刘继鹏, 郗增福, 等, 2008. 南岭及其相邻山地残留的最高夷平面[J]. 冰川冻土, 30(6): 938-945.

|

|

|

|

| [36] |

朱传庆, 邱楠生, 曹环宇, 等, 2017. 四川盆地东部构造-热演化: 来自镜质体反射率和磷灰石裂变径迹的约束[J]. 地学前缘, 24(3): 94-104.

doi: 10.13745/j.esf.2017.03.008 |

|

|

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [1] | 琚泽龙, 詹文欢, 郭建, 吴晓川, 李健, 姚衍桃, 冯英辞, 孙杰, 王玭, 易虎, 黄嘉宪, 熊鑫. 上新世早期块体搬运复合体运动标志识别与分析——以琼东南盆地东北陆坡为例*[J]. 热带海洋学报, 2025, 44(5): 108-124. |

|

||