热带海洋学报 ›› 2024, Vol. 43 ›› Issue (3): 31-39.doi: 10.11978/2023092CSTR: 32234.14.2023092

西沙永乐环礁造礁石珊瑚共生体对低光环境的生理响应

王永智1( ), 许莉佳1(

), 许莉佳1( ), 黄柏强1, 杨天件1, 綦世斌1, 陈辉2, 杨静1

), 黄柏强1, 杨天件1, 綦世斌1, 陈辉2, 杨静1

- 1.生态环境部华南环境科学研究所, 广东 广州, 510535

2.广东省环境科学研究院, 广东 广州, 510045

-

收稿日期:2023-07-03修回日期:2023-08-21出版日期:2024-05-10发布日期:2024-06-04 -

作者简介:王永智(1996—), 男, 吉林省通化市人, 工程师, 从事珊瑚礁生态学研究。email: wangyongzhi@scies.org

-

基金资助:国家自然科学基金项目(42277362); 国家自然科学基金项目(41806139); 广州市科技计划项目(202002030345); 中央级公益性科研院所基本科研业务专项(PM-zx703-202105-176); 中央级公益性科研院所基本科研业务专项(PM-zx703-202004-143)

Physiological responses to light limitation of reef-building corals in the Yongle Atoll of the Xisha Islands

WANG Yongzhi1( ), XU Lijia1(

), XU Lijia1( ), HUANG Baiqiang1, YANG Tianjian1, QI Shibin1, CHEN Hui2, YANG Jing1

), HUANG Baiqiang1, YANG Tianjian1, QI Shibin1, CHEN Hui2, YANG Jing1

- 1. South China Institute of Environmental Sciences, Ministry of Ecology and Environment, Guangzhou 510535, China

2. Guangdong Provincial Academy of Environmental Science, Guangzhou 510045, China

-

Received:2023-07-03Revised:2023-08-21Online:2024-05-10Published:2024-06-04 -

Supported by:National Natural Science Foundation of China(42277362); National Natural Science Foundation of China(41806139); Science and Technology Planning Project of Guangzhou City(202002030345); Central Public-Interest Scientific Institution Basal Research Fund(PM-zx703-202105-176); Central Public-Interest Scientific Institution Basal Research Fund(PM-zx703-202004-143)

摘要:

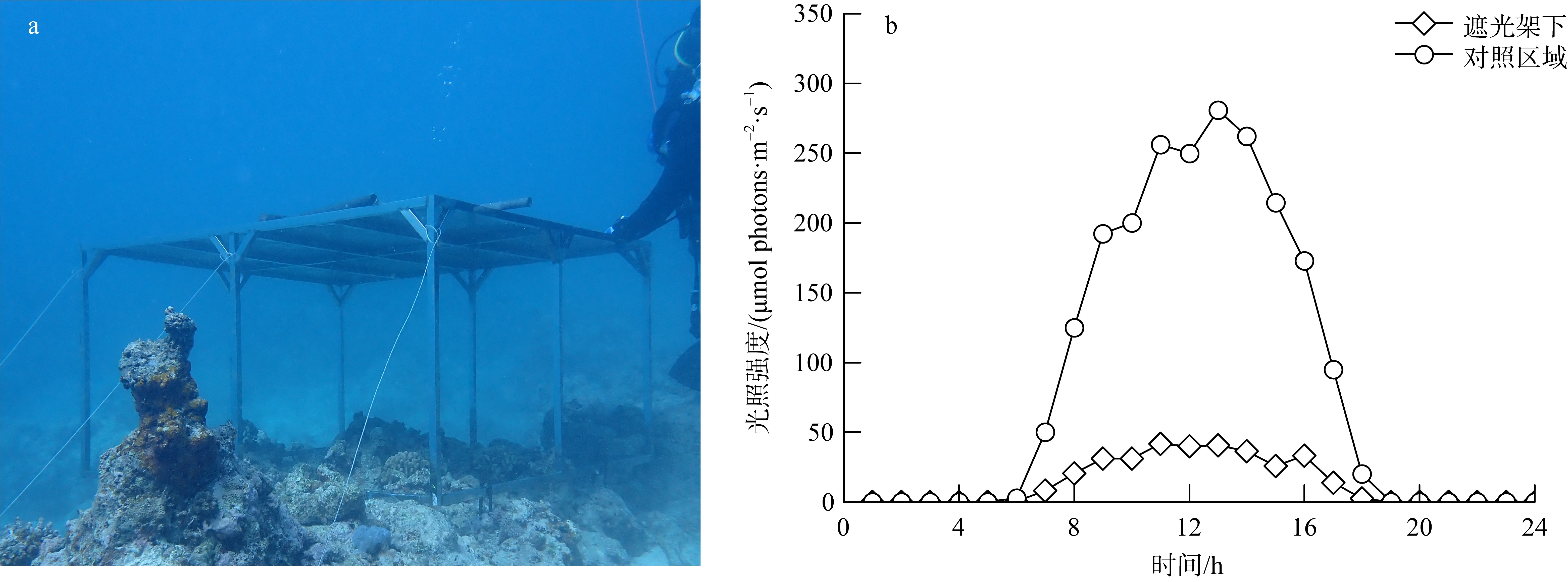

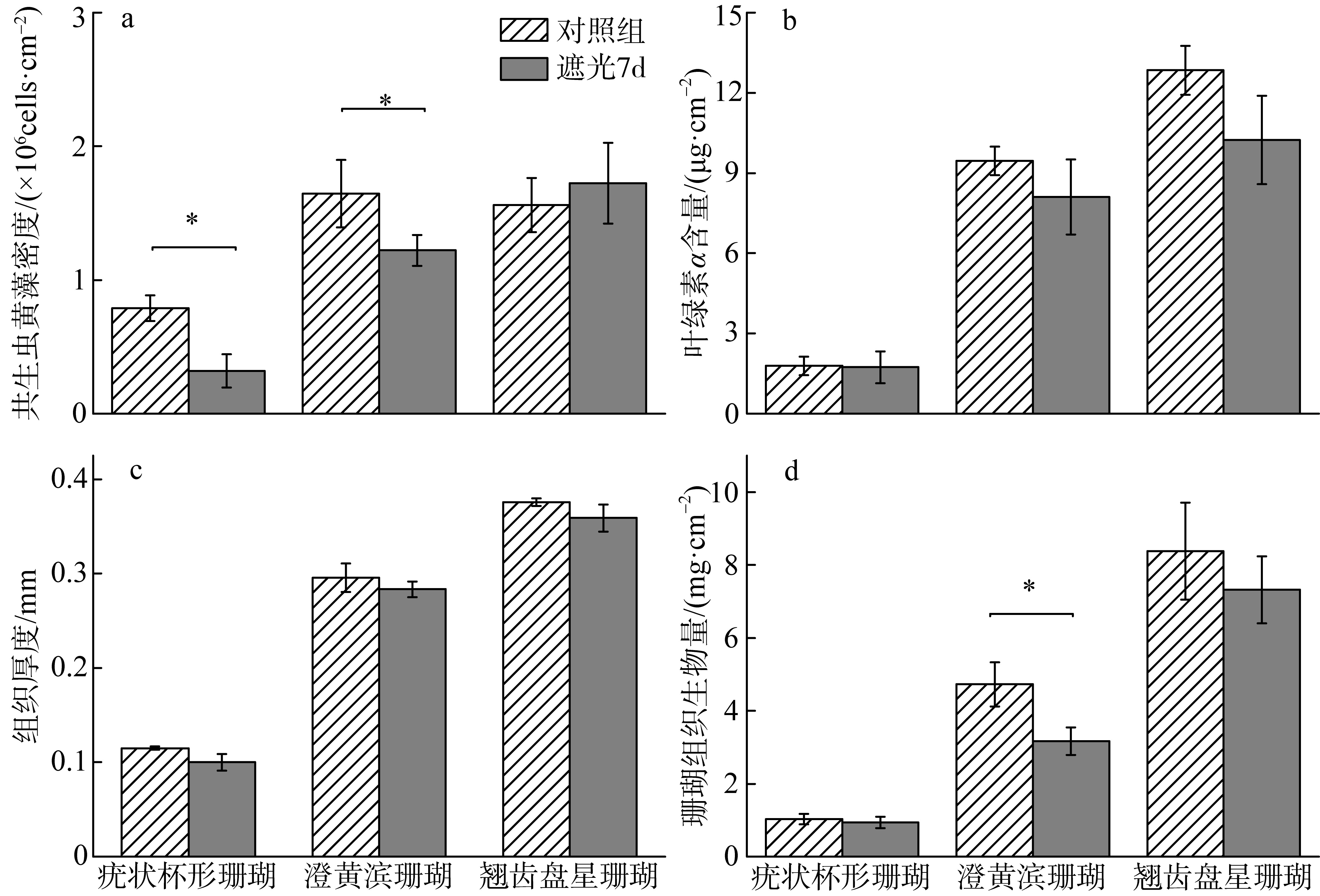

光照是影响造礁石珊瑚生长与分布的重要因素之一, 但目前关于造礁石珊瑚对低光环境的响应特征与适应性尚不清楚。本研究以西沙常见的疣状杯形珊瑚(Pocillopora verrucosa)、澄黄滨珊瑚(Porites lutea)和翘齿盘星珊瑚(Dipsastraea matthaii)为研究对象, 于2021年春季在永乐环礁10m水深处开展了为期1周的原位遮光实验, 其中遮光实验组与正常对照组相比光强削减了80%~90%, 其日间有效光辐射(photosynthetically active radiation, PAR)为20.2~41.5μmol photons·m-2·s-1。实验结果显示, 弱光状态下疣状杯形珊瑚、澄黄滨珊瑚和翘齿盘星珊瑚的实际光量子产量(ΦPSII)明显升高, 最大电子传递速率(r-ETRmax)和饱和辐射光强(Ek)出现了下降的现象, 同时三种珊瑚的共生藻密度(翘齿盘星珊瑚除外)、叶绿素a含量、组织生物量和组织厚度出现了不同程度的下降, 其中以澄黄滨珊瑚的变化最为显著, 其共生藻密度下降了14.2%, 组织生物量下降了32.9%。短期弱光限制中,造礁石珊瑚能够通过提高自身的实际光合效率或(和)降低虫黄藻密度适应光强的不足, 但珊瑚共生体通过光合作用转化的能量短期内无法满足珊瑚宿主自身正常生长的代谢需求, 因而出现消耗大于获得、珊瑚组织生物量和组织厚度短暂下降的情况。

引用本文

王永智, 许莉佳, 黄柏强, 杨天件, 綦世斌, 陈辉, 杨静. 西沙永乐环礁造礁石珊瑚共生体对低光环境的生理响应[J]. 热带海洋学报, 2024, 43(3): 31-39.

WANG Yongzhi, XU Lijia, HUANG Baiqiang, YANG Tianjian, QI Shibin, CHEN Hui, YANG Jing. Physiological responses to light limitation of reef-building corals in the Yongle Atoll of the Xisha Islands[J]. Journal of Tropical Oceanography, 2024, 43(3): 31-39.

表2

荧光参数意义与计算方法"

| 荧光参数 | 计算公式 | 意义 | |

|---|---|---|---|

| F0 | 初始荧光, 即在暗适应状态下当 PSII 的所有反应中心处于完全开放状态并且所有的非光化学过程处于最小时的荧光产量 | ||

| F0’ | 光适应状态下的初始荧光 | ||

| Fm | 最大荧光, 即在暗适应状态下当 PSII 的所有反应中心处于完全关闭状态并且所有的非光化学过程处于最大时的荧光产量 | ||

| Fm’ | 光适应状态下的最大荧光 | ||

| Ft | 任意时间实际荧光产量 | ||

| ΦPSII | (Fm’-Ft)/Fm’ | PSII 的实际光量子产量, 反映造礁石珊瑚实时的光合速率 | |

| qP | (Fm’-Ft) /(Fm’-F0’) | 光化学淬灭系数, 即激发能被开放的反应中心捕获并转化为化学能而导致的荧光淬灭, 反映了光适应状态下造礁石珊瑚的光能利用转化能力 | |

| NPQ | (Fm - Fm’)/ Fm’ | 非光化学淬灭系数, 即激发能以热能形式耗散而导致的荧光淬灭, 反映光适应状态下造礁石珊瑚在光能利用中热耗散能量的比例 | |

| Y(NPQ) | Ft/ Fm’- Ft/ Fm | 调节性能量耗散量子产量, 反映造礁石珊瑚在光适应状态下光合过程中非利用光能自我调节性耗散的比例 | |

| Y(NO) | F/ Fm | 非调节性能量耗散量子产量, 反映造礁石珊瑚在光适应状态下的光损伤情况 | |

| r-ETRmax | 通过LC曲线拟合获取 | 最大电子传递速率, 反映造礁石珊瑚在饱和光强下的光能利用能力 | |

| Ek | r-ETRmax/LC曲线初始斜率 | 饱和辐射光强, 反映造礁石珊瑚能够有效利用的最大光照强度 |

| [1] |

何茜, 俞晓磊, 梁宇娴, 等, 2022. 升温对丛生盔形珊瑚两种形态型代谢和共生藻光合生理的影响[J]. 热带海洋学报, 41(5): 133-140.

doi: 10.11978/2021078 |

|

|

|

| [2] |

黄晖, 俞晓磊, 雷新明, 等, 2020. 环境变化对造礁石珊瑚营养方式的影响及其适应性[J]. 海洋科学进展, 38(2): 189-198.

|

|

|

|

| [3] |

江绿苗, 陈天然, 赵宽, 等, 2023. 南海北部涠洲岛边缘珊瑚礁的生物侵蚀实验研究[J/OL]. 热带海洋学报. [2023-04-17]. https://doi.org/10.11978/2023002.

|

|

|

|

| [4] |

门征, 陈汉吉, 许慎栋, 等, 2023. 珊瑚脂质是其共生虫黄藻密度降低时的重要能量来源[J]. 海洋学报, 45(1): 71-79.

|

|

|

|

| [5] |

赵美霞, 余克服, 张乔民, 等, 2009. 近50a来三亚鹿回头石珊瑚物种多样性的演变特征及其环境意义[J]. 海洋环境科学, 28(2): 25-130.

|

|

|

|

| [6] |

中国国家标准化管理委员会, 2007. 海洋调查规范第4部分:海水化学要素调查, GB/T 12763. 4-2007[S]. 北京: 中国标准出版社: 1-65.

|

|

Standardization Administration of the People's Republic of China, 2007, Specifications for oceanographic survey part: Survey of chemical parameters in sea water, GB/T 12763. 4-2007[S]. Beijing: Standards Press of China: 1-65 (in Chinese).

|

|

| [7] |

周洁, 施祺, 余克服, 2011. 叶绿素荧光技术在珊瑚礁研究中的应用[J]. 热带地理, 31(2): 223-229.

|

|

|

|

| [8] |

周洁, 余克服, 施祺, 2014. pCO2增加引起的海洋酸化对造礁珊瑚光合效率的影响[J]. 海洋与湖沼, 45(1): 39-51.

|

|

|

|

| [9] |

朱文涛, 夏景全, 刘相波, 等, 2022. 丛生盔形珊瑚光合生理及共生真菌群落分析[J]. 热带海洋学报, 41(2): 132-141.

doi: 10.11978/2021064 |

|

|

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

doi: 10.1111/j.1461-0248.2012.01861.x pmid: 22938190 |

| [13] |

doi: 10.1016/j.marpolbul.2006.02.011 pmid: 17027037 |

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

doi: 10.1016/j.marpolbul.2012.05.008 pmid: 22682583 |

| [18] |

doi: 10.1038/ncomms8785 pmid: 26183259 |

| [19] |

doi: 10.1038/ncomms4794 pmid: 24825660 |

| [20] |

doi: 10.1016/j.cub.2014.12.022 pmid: 25639239 |

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

doi: 10.1073/pnas.1413473111 pmid: 25453100 |

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

doi: 10.1016/j.zool.2014.08.003 pmid: 25467066 |

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [1] | 张浴阳, 刘骋跃, 俞晓磊, 罗勇, 周天成, 练健生, 黄晖. 三亚凤凰岛造礁石珊瑚迁移效果研究*[J]. 热带海洋学报, 2024, 43(3): 177-186. |

| [2] | 高洁, 余克服, 许慎栋, 黄学勇, 陈飚, 王永刚. 西沙群岛永乐环礁礁外坡沉积物中有机碳的含量与来源分析[J]. 热带海洋学报, 2024, 43(3): 131-145. |

| [3] | 罗勇, 黄林韬, 杨剑辉, 练健生, 刘骋跃, 江雷, 梁宇娴, 陈伦举, 雷新明, 刘胜, 黄晖. 海南临高红牌—马袅沿岸海域造礁石珊瑚群落结构及其环境影响因子[J]. 热带海洋学报, 2024, 43(3): 72-86. |

| [4] | 梁宇娴, 俞晓磊, 郭亚娟, 黄晖, 周伟华, 袁翔城. 3种传统方法对不同珊瑚表面积测量的适用性及其校准方法——以3D扫描技术为基准*[J]. 热带海洋学报, 2020, 39(1): 85-93. |

| [5] | 郭少华, 黄晖, 刘胜, 袁翔成, 练健生, 雷新明, 陈标. 风信子鹿角珊瑚繁殖前后脂质与脂肪酸的变化[J]. 热带海洋学报, 2014, 33(1): 74-80. |

| [6] | 黄晖, 许昌有, 袁涛. 造礁石珊瑚白化相关功能基因的研究进展[J]. 热带海洋学报, 2013, 32(4): 43-50. |

| [7] | 周国伟,黄晖,喻子牛,尤丰,李秀保. 丛生盔形珊瑚的2种颜色群体共生藻组成比较[J]. 热带海洋学报, 2011, 30(2): 51-56. |

| [8] | 黄玲英,余克服,施祺,赵美霞,陈天然,严宏强. 三亚造礁石珊瑚虫黄藻光合作用效率的日变化规律[J]. 热带海洋学报, 2011, 30(2): 46-50. |

| [9] | 王道儒,李元超,兰建新,吴钟解,. 海南岛东海岸长圮海域珊瑚分布与波能的关系[J]. 热带海洋学报, 2011, 30(2): 18-25. |

|

||